3月30日晚,国家级一流本科专业建设点教育学专业第一百七十次专业论坛在图书馆报告厅顺利举行。莅临本次专业论坛嘉宾教师有辛治洋老师、徐赟老师以及指导教师陈晨老师。22级、23级以及24级全体本科生到场参与,并由22级教育学蔡子亮、韩曼婷分别担任上、下半场主持人。

本次论坛前半场行致小组以“教育强国的关键标志:‘国际影响力’深层剖析”为主题展开讨论。首先该小组汇报人胡欣雨以全球化深入发展,教育领域的国际交流与合作日益频繁的角度切入,引出“教育国际影响力”,再从概念、概念外延、困境、路径和结语五个方面展开。概念包括概念界定和内涵剖析两个部分,接着是概念外延,探寻对外开放的教育体系和全球教育合作与治理的双维度框架。接着,从高等教育、职业教育和基础教育的角度介绍当前困境,以“引进来”和“走出去”角度来主要阐述,对具体实施起到了启示意义的作用。

本次论坛后半场清源学习小组以“协同共进:教育强国建设中社会协作力理论与实践路径的探索”为主题展开讨论。小组汇报人刘康帅以教育强国建设为背景,引出本次汇报的主题“社会协同力”,从概念、困境、路径和案例四个角度进行分析。概念由概念初探、内涵阐释和外延剖析三个部分组成,对“社会协同力”做了较全面的阐释。接着,以机制、资源和主体详细介绍了当前困境与路径。最后,举出深圳和日本的具体实例,为后续实践提供借鉴和教训。

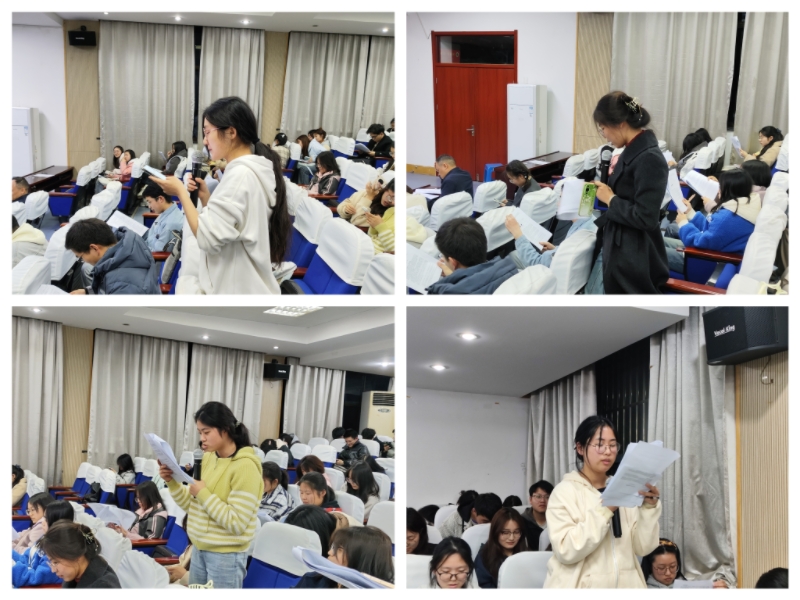

在上半场集体讨论环节,同学们围绕此次专业论坛的主题进行提问。程佳同学认为在“路径”部分,第一点提到贯彻对外开放战略,其应包含“引进来”和“走出去”,且第一小节也提及要统筹二者,但理由中未具体谈“走出去”,她对此逻辑和想法存疑。袁想同学提出论坛在“困境”部分聚焦国内高等、职业、基础教育助力教育强国建设的困境,但主题强调国际影响力,建议“困境”部分应聚焦我国教育领域在国际互动中的现实困境。

在下半场集体讨论环节,刘富钢同学指出在困境部分,他认为不应引用文献,而应使用前面的定义,直接介绍现状即可。郑哲麒同学提出,在社会协同力的多元主体共治情境下,各主体在不同教育场景中的具体权责尚不明确,这一问题在小组文本的困境部分有所提及,但路径部分未给出解决方案。

在教师点评环节,辛治洋老师认为国际影响力体现在自身强大并对他人产生影响,使他人做出改变,国际影响力可分为主动传播和吸引外部学习两种。接着,他指出在概念的外延理解上应遵循常识,仅靠数据分析难以服人,在相关研究中可运用网络技术创新。随后,他承认西方价值体系确实对中国影响巨大,许多标准、概念和语言都源自西方。但是,中国在自立自强的道路上不断努力,例如毛泽东提出的三个世界理论,对提升中国国际影响力发挥了重要作用,推动中国恢复联合国合法席位。

随后,陈晨老师指出清源学习小组在文章标题中提到“社会协同力理论”,但文章中并未体现理论部分,建议小组同学后续进一步了解学习并完善文本。

接着,徐赟老师认为论坛混淆教育国际化和国际影响力的概念。国际影响力这一议题由习近平总书记提出,教育发展需与党和国家事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合,且要与综合国力和国际地位相匹配,目前中国教育的国际影响力与经济地位不相符。从常识性判断看,在职业教育、高等教育、学前教育等领域,德国、美国、欧洲等国家和地区影响力较大,中国给世界的印象多是应试教育。随后,他指出中国也有一些成果产生了国际影响力,如孔子学院、上海数学教育成果被英国学习、安吉游戏被其他国家借鉴,以及“一带一路”带动来华留学等。同时,世界学术中心的流动也是国际影响力的重要方面,但文本未讨论。他建议小组同学研究国际影响力可借鉴研究国家文化软实力学者的视角,也要总结中国特色社会主义教育发展经验。

紧接着,他指出清源学习小组的文本也存在诸多问题,如逻辑混乱、内容难以理解、表述不明。习近平总书记讲的社会协同力并非局限于微观的协同育人,应从宏观教育、管理教育角度,思考政府、市场、社会之间的关系,包括宏观层面的资本引入,中观层面政府跨部门合作、不同层级政府间的统筹,以及与群团组织的协调,还有微观层面学校相关事务等,不能仅停留在学校为单位的微观层面。

论坛最后,徐赟老师依次宣布了师范生技能大赛以及第32次读书笔记的获奖名单。